システム監査の実施における本調査を行う前に被監査部門及び監査対象システムの概要を把握するために「予備調査」というものを行います。

今回は予備調査の位置付けと何を実施するかを解説します!

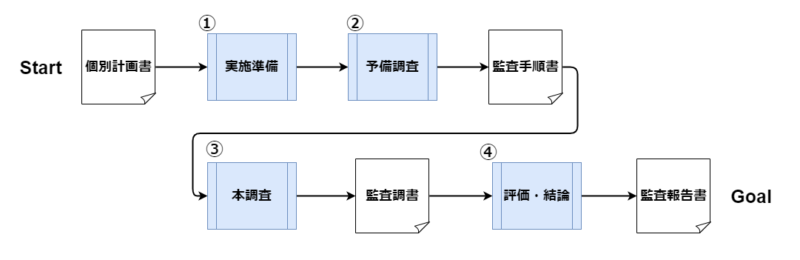

システム監査の実施手順

システム監査は大きく分けて、以下の4段階で行われます。

この4段階の実施の間に「監査手順書」や「監査調書」などの各種ドキュメントを作成します。

監査手順のポイント

- 実施準備

- 予備調査

- 本調査

- 評価・結論

この一連の手順を以下の図に示します。

この流れから予備調査のポジションが分かるかと思います。

予備調査とは?

予備調査の目的

予備調査は「本調査を行う前」に被監査部門及び監査対象システムの概要を把握するために実施するものです。概要の把握が重要となります。

具体的には、資料の収集や関係者へのヒアリングを行い、本調査を効果的に且つ効率的に実施するために必要な情報を収集する活動となります。

また、本調査における監査証拠の収集方法を確認しておくことも予備調査の重要な目的となります。

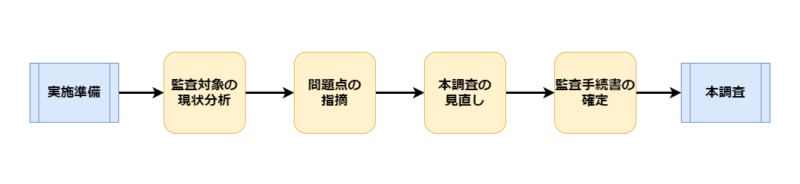

予備調査の実施手順

予備調査の作業の流れは次の通りとなります。

①監査対象の現状分析

監査対象業務及び監査対象システムについて、どのようなリスクやコントロールが存在するかを確認します。

②問題点の認識と検討

現状分析の結果と本来あるべき状態との間にどのような差異があるのかを確認し、現状の問題点が何かを明確にします。

③計画済みの本調査の見直し

①、②で洗い出したリスクやコントロール、問題点の内容を検討した結果、既に個別計画書に記載した本調査の内容の見直しを必要に応じて実施します。

④監査手続書の確定

予備調査を実施した上で、本調査でどのように監査を実施するかを監査手続書としてまとめて作成します。

予備調査の実施方法

予備調査の実施方法(監査対象の現状分析)としては主に以下の二つの手法が使用されています。

予備調査の手法

- 関連文書、資料類のレビュー

現在、進行中のプロジェクトからの文書、過去に構築したシステムや現在運用中のシステムの関連資料などをレビューして、その内容を調査します。 - チェックリストに対する回答

監査の対象となるシステムや業務に関して簡単に回答できるチェックリスト、質問表を準備し、関係者に回答してもらい内容のチェック、分析を実施します。

このレビューやチェック結果の分析によって、問題点の認識等を行っていきます。

予備調査を実施する上での留意点

予備調査を実施する時は留意点として次のようなものがあります。

①目標レベルの明確化

予備調査ではどのようなコントロールが存在するかを調べることになります。

そのコントロールがどのレベルであれば、監査目標および現在の実態に照らして妥当であるかを予備調査の段階で明確にしておきます。

②潜在的問題点の存在

予備調査の段階で、個別計画書の作成時には想定しなかった問題が出てくることあります。これらの問題についても、監査目標を達成する上で必要と判断されれば、本調査の監査内容を見直しておきます。

③監査手続きの詳細化、具体化

①、②の結果、どのような監査手続が必要になるかを検討し、詳細化、具体化して、監査手続書に記載しておきます。

まとめ

今回はシステム監査における「予備調査」に関して解説してみました。

予備調査はシステム監査の本調査を実施する前の概要の把握が目的となりますが、問題点の認識や本調査の計画見直しなどを行うことで、正しいシステム監査を行えるようになるので、重要な工程ですね。

「備えあれば憂いなし」って感じですかね。

それにしても、システム監査はやることが色々あって大変ですね。。。

以上です!