システムを作る時に大事なもの...それは「予算」です!

どんなシステムを作るにしてもお金が必要です。ただし、お金は無限で無いので、予算という形でシステムを作るために必要なお金を予め決めておきます。

この予算を取得する際に金額の妥当性を図るために「TCO」という指標を使うことがあります。

今回はこのTCOについて解説します!

TCOとは?

TCO(ティーシーオー)は「Total Cost of Ownership」の頭文字を取ったもので、一言で言うと

総保有コスト

となります。

総保有コストって何じゃい!ってことになりますので、中身を説明していきます。

システムを作る時には何が必要か?

パッと頭に出てくるのは「サーバとかミドルウェア必要だよなー、プログラミングしてアプリケーションも作らなきゃなー、そもそもどんなシステム作るか要件定義しなきゃなー」ってことかと思います。

そうなんです。先ずはシステムを作って、動かすまでに色々コスト(お金)が初期費用として必要です。

しかし、システムは作って終わりでは無いです。サービスを維持し続けるための保守・運用が必要となります。そこには当然コストが掛かります。ランニングコストなんて呼びますね。

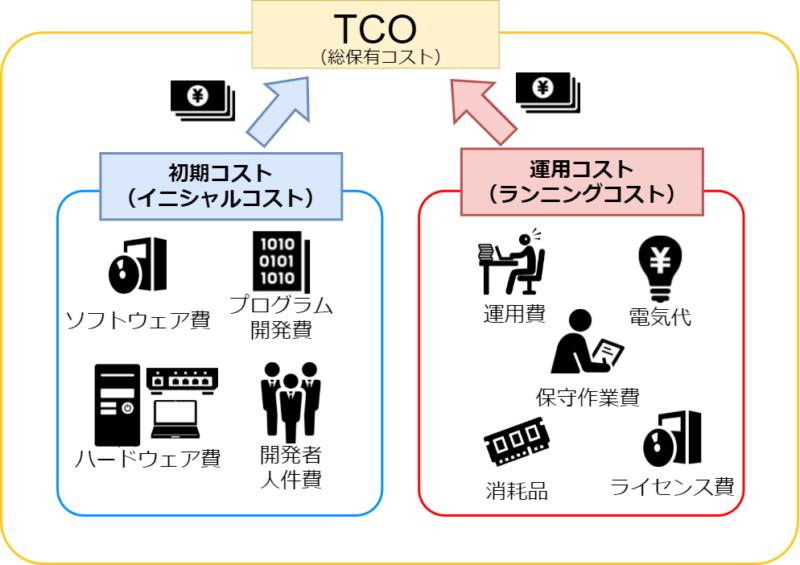

TCOとはシステムを作るための初期費用(イニシャルコスト)と運用コスト(ランニングコスト)を足し合わせたものとなります。

このTCOを使うことでシステムを作ることで得られる費用対効果を考えることができます。(後述します)

以下にイメージを描いてみました。

イニシャルコストは「見えるコスト」とランニングコストは「見えないコスト」と表現したりしますが、この中身を次からを解説していきます。

見えるコストとは?

「見えるコスト」は、システム導入時にかかる初期費用(イニシャルコスト)のことになります。

具体的になものとして以下に例を記載します。

- ハードウェア費

- サーバー

- ストレージ

- ネットワークスイッチ

- PC

- ソフトウェア費

- OS

- データベースソフト

- 監視ソフト

- システム開発費(人件費)

- 要件定義、設計、製造、テスト

- インフラ構築

とても分かり易いものですよね。

見えるコストなのでハードウェアやソフトウェアの価格など数字で表せるため、予算に反映し易く、関係者にも説明し易いコストとなります。

開発における人件費なども工数と呼ばれる単位で数値化できるので、見えるコストとなります。

見えないコストとは?

一方「見えないコスト」は、主にシステム稼働後にサービスを維持するために必要な運用コスト(ランニングコスト)のことになります。

見えないコストも以下に例を記載してみます。

- システム運用費

- サービスセンター、ヘルプデスク

- アプリケーション運用チーム

- システム保守費

- ベンダ常駐メンバー

- 障害対応、バグ修正

- システム障害のためのハードウェア保守(24時間交換対応、平日オンサイトなど)

- ソフトウェアのライセンス費(年額、月額)

- その他間接費

- 電気

- 空調

- 土地

- システムトラブルによって発生したビジネス機会の損失

こうやってみると、非常に曖昧で、ハッキリした金額が出しにくいですよね。

システム運用費に含んでいるサービスセンターやヘルプデスクは複数のシステムの問合せ対応をやることが多いので、単品のシステムとしていくらコストが掛かっているかは曖昧です。

システム保守費もシステムの品質によって金額が変わったりするので、システム構築前にコストとして正しい値を算出するのも難しいですよね。

そして、この見えないコストをどこまで含めてTCOに含むかは難しいところです。何でもかんでもTCOの入れると金額がどんどん増えてしまい、システム導入の適切な判断ができなくなる恐れがありますね。

上記例に上げている「システムトラブルによって発生したビジネス機会の損失」も実際は定義の仕方によってどうにでも数字を作れたりもします。

なので、この見えないコストは、会社として、コストの定義を明確にして、どんなシステムでも同じ指標で算出することが重要になりますね。

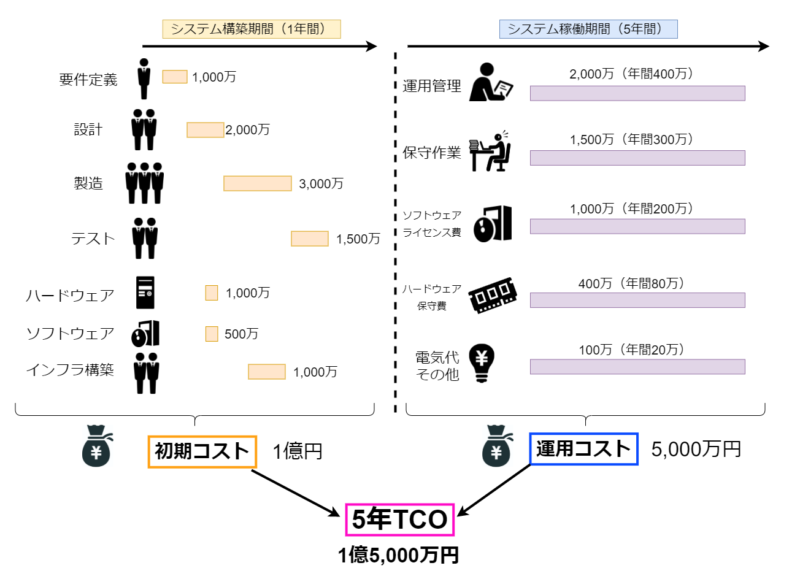

TCOの算出期間を考える

TCOの運用コストは算出する期間によって変化します。

構築したシステムを長く使えば、それだけ運用コストが掛かるので、TCOの値も大きくなります。

では、TCOの算出期間は短い方が良いのでしょうか?

答は「No」です。

TCOを算出するのはシステム導入による費用対効果を図るためでもあるため、導入した効果を出すためにはある程度の期間で算出する必要があります。

例えば新たなシステムを導入することで、人件費が5年間で2億円削減(年間4,000万円)できるとします。

システムの初期費が1億円万、保守・運用費用が年間1,000万かかる場合、5年間のTCOは「1億円+1000万×5年」で「1億5,000万円」になります。

ということで、このシステムを導入すると5年使う事で、

「2億円(削減人件費) ー 1億5,000万円(TCO) = 5000万円」

の費用対効果が出ると言えます。

これが1年でTCOを算出すると、

「4,000万円 ー 1億1,000万円(TCO) = -7,000万円」

となり、費用対効果がマイナスになってしまいます。

このように、TCOは算出期間をどこで設定するかが大事になります。

システム(ハードウェア、ソフトウェア)構築における固定資産の償却期間が法律上5年ですので、5年でTCOを算出することが多いですかね。

まとめ

今回はTCOに関して解説してきました。TCOのポイントは以下の通りです。

- 総保有コストのことで、予算を取る際の費用対効果を図るために使う

- 初期費用(イニシャルコスト)と保守・運用費用(ランニングコスト)の足し合わせ

- 算出期間をどう定義するかで金額が変わる

サーバやソフトウェア費用など見えるお金だけでなはなく、サービスを維持するための電気代や人件費もしっかり把握して、TCOを算出することは重要ですね。

システムにおけるTCOの整理と削減が、企業の大きな課題だったりしますね。

自分の家計もTCOとしてしっかり管理していきたいですが、細かくやりすぎるとお金使えなくなっちゃいますね。。。(笑)

以上です!